昨日から銀座三越店8階のGスペースで「一期一会の春の器」展を開催いたしました。三越では初めての出展になります。

初日からいい出会いがありました。最終日まで楽しみです。29日の18時までになりますが、是非お出かけください。伊勢丹のときとは品揃えも替えてお待ちしております。

中国清朝の100年以上経つバォトゥの絨毯。三越展では企画段階からこの絨毯を皆様に見ていただきたいと思ってました。

明治の九谷焼の貝皿も春にふさわしい華々しさがあります。

左から、前田青邨 旧蔵の竹の子、京焼蓮香合、焼締獅子香炉

北欧陶磁器を中心に見立てた茶道具。ガレの茶碗と茶入れも取り合わせました。

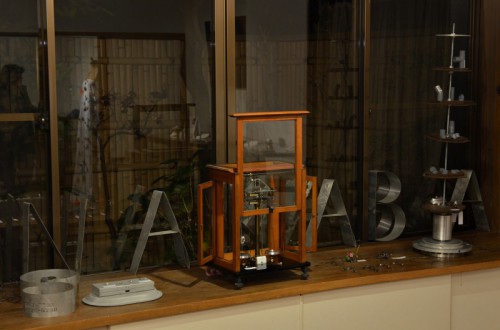

ルーサイトの出展場所、Gスペースの全景

今回、98歳の香川の陶芸家、秋岡元王寺氏の茶碗も出してます。

ニューイヤーズ展もいよいよ明日、16日までになりました。

一週間お休みをいただき、23日より銀座三越の8階でお会いできるのを楽しみにしています。

今年の新年会からのスナップです。今年は巳年にちなみ、鱗紋か紅白を皆どこかにつけています。

床の間はアルミ作家、小沼直晴さんの板に書いたTITOSEさんの作品。

若くして亡くなった、立原道造の辞世の句を書いています。

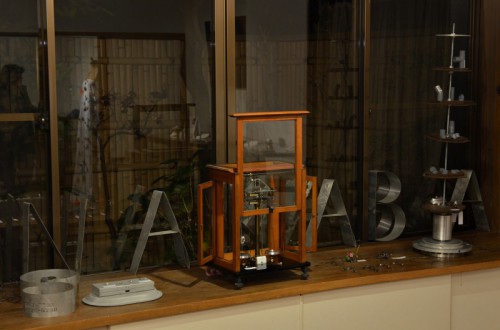

今回の『マニエリズモ』、私的装飾技巧主義との解釈のもとS.NAKABAの新作ジュエリーと試作品や旧作の展示/販売をおこないます、暮れの一時、陶酔と懐疑の迷宮を彷徨いにいらして下さい。

今回のマニエりズモ展は前回4月の“Le Serpent Noir “「黒い蛇」展からまだ半年しか経っていません。毎回展示の意匠にはハッとさせられますが、今回は秤に骸骨を掘った淡水パールを乗せて、まるで人生の儚さをあらわしているようです。

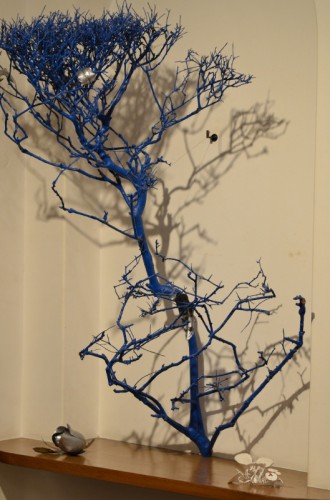

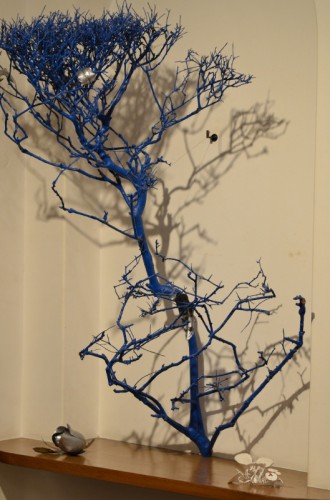

枝を青く塗っただけでもS.NAKABAの手にかかると魔法の森に迷い込んだようです。

この蛇の女神さまLe,serpent blancは本当に美しいです。

硬いシェルを血管が浮き出て見えるように掘るにはS.NAKABAの高い技術が必要です。

MOTOの不思議な昆虫採集

3500円から選べる色とりどりの昆虫たち。

作品の作る過程など、詳しくは中場さんのブログまで。

http://work.s-nakaba.com/

今年は中場展を最後に来年の10日までクローズします。

柳橋のルーサイトギャラリーにいらしていただいた皆様、伊勢丹や追分にいらしていただいた皆様、今年も本当にお世話になりました。

来年は1月10日から16日までNew Year’s展を開催します。カフェも併設していますので、お正月の疲れをとりにいらしてください。

毎年恒例のクリスマス展は、店主、米山の趣味を皆様にお見せする場です。並べるまではどういうことになるのか想像もできませんが、昔のコレクションから最近の仕入れまで、並べ出すと夢中になってきます。大抵最終日まで品物をあっちこっち動かしながら新しい物も随時加えていきます。ゆっくりとご覧ください。

玄関で迎えてくれるのは二ノ宮裕子作のブロンズのサボテンたち。鉢の部分が木彫りのものもあります。書斎の片隅に一つは欲しいアイテムです。

上から白磁の香炉、瀬戸茶碗、昭和の塗蓋物。モダンなデザインに惹かれます。

木のむろの煙草盆に追分で出会った時から、小さな鉄瓶をさがしていました。見立てた小さな火鉢と両脇には金属のロウソク立て。右には白と赤の模様のかわいいアメリカ占領下時代のソルト入れ。

ガラス棚の上にはやはり二ノ宮裕子作のテラコッタの巳年の因達羅童子。二日目にして三体のうち二体は売れてしましいました。

毎年クリスマス展に参戦してくれるmimoのフェルトたち。すべて草木染めで、色も形も感触も暖かく、冬の必須アイテムです。手前は絹100%のしゃりしゃりストール8500円です。

会期中、迷羊舎がつくるクリスマス特製タルトがあるので、スカイツリーの夜景とともにお楽しみください。

クリスマス展は19時まで営業しています。(22日の土曜日は16時まで)

下町の中に佇む ちいさいおうち。 その中に、あったら楽しいものを並べました。

写真では10人の作家を紹介しています。2年ごとに少しずメンバーを替え、続けているおうち展も今年でもう4回目になります。

kata kata(型染め・注染)

伊東聡子[wanokashi 89](和の菓子)

入江英樹(写真)

家族写真を¥12000でお撮りします。(予約制)

来週末も、まだ空きがあります。詳しくは入江さんのサイトから。

大谷哲也(白いうつわ)

大谷桃子(絵付けのうつわ)

五月女寛(陶のオブジェ)

フクダカヨ(絵)

藤原純(陶彫)

松下純子[Wrap Around R.](和裁)

横川雅也(木工)

右は入江英樹さんと夏乃ちゃん。お友達とでんぐり返しで張り合っています。おうち展は小さいお友達にがたくさん遊びに来るので、エネルギーに溢れています。

ご好評いただいております山田照子さんの手編みニット展も9年目を迎えました。 新しくオープンしたスカイツリーとともに、一味違うテコさんのニットをご覧ください。

色とりどりのマフラー類。

右の紫のニットはイタリアRoberta di cameria製の毛糸で編んでます。

帽子と手袋(¥2000~)

いつもの窓際席で談笑する山田照子さん。

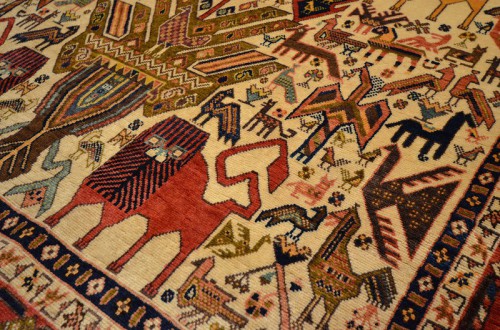

今年もモハンさんの絨毯展が始まりました。

21日は9時半より搬入を開始し、15時のスタートを待たずにお客様が見えてお気に入りの一枚を買っていかれました。不景気と騒がれる昨今、本当に嬉しい限りです。そして17時には毎年絨毯展には欠かせない常連が絨毯談義に花を咲かせました。

今年はオープン直前にモハンさんが犬の落し物を踏んでしまった話を、いつものモハンさんのユングの集団的無意識の話とかけて、みんなで大笑いしました。来年も「笑う門には福きたる」でいきたいですね。

今年のハガキにした、モダンなギャベの絨毯。

左は80年経つギャベの絨毯。紋様がデタラメに散らばっているところが魅力。右は中国のバオツーの絨毯。こちらは100年ほど前のアンティーク。

左下はとても珍しい白いナハバンの絨毯。サンプル用としてフルサイズの4分の1サイズで作られている。

ベルーチのお祈り用の絨毯が掛かったギャラリー風景。

モハンさんのワンマンショーに聞き入る絨毯好きの面々。

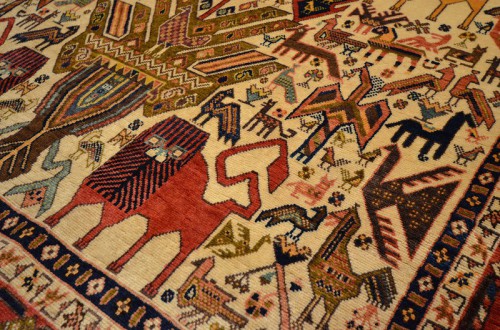

勇ましい褐色のライオン(?)や鳥たちで埋め尽くされたアフシャールの絨毯。

しっとりと大人の話で盛り上がったオープニング。床の間にはセネの絨毯。

シャープだったり、ユーモアがあったり…植松永次氏は毎回違うモノを創り出しています。

それなのに、遠くから見ても、それが植松作品だとわかるのは何故でしょう?

どうぞ、ゆったりと植松作品に触れにいらしてください。

二つの花器。デザイン的にもとても面白い。

今回の代表作、「刻」。

やはり掛け花入れとなる、「月おどる」とカラカラと音のする野焼き作品。

伊賀の白土で焼いた花瓶(中央)と野焼き花入(手前)。

二階では広々とゆっくり、お茶を飲みながらご覧いただけます。

二階中央に位置する巨大お結び(おにぎり)。

伊賀の白土で焼いた花瓶に鶏頭。

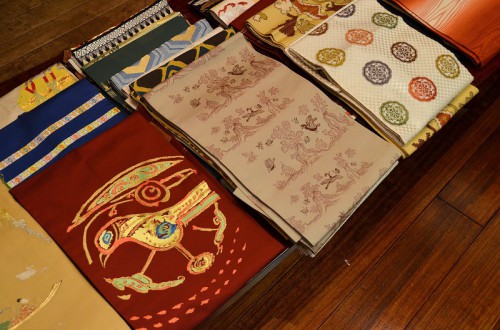

朝晩が寒く感じられる季節にちょうど秋の十六夜キモノ展がやってまいりました。

内田美智子セレクトの着物や帯は、なぜこの着物と帯が合うのか?最初はわかりません。

しかし、合ってしまうところが不思議です。

ちょうど今回は着物1、帯3の割合で写真を載せました。

一般的にひとつの着物に帯が三つあると着まわしができるというからです。

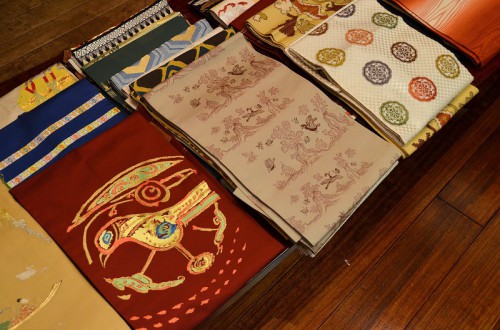

搬入が終わり、お客様に着ていただくのを待っている着物や帯たち。

小紋、お召、結城の着物が並ぶ

左は、えんじの色帯「イスラムの鳥」(龍村)、真ん中は白茶本袋帯 楽園、白有職帯。

真ん中は、灰爪綴帯 アールヌーボー。右は黒本袋帯 波に片輪紋。

左は茄子紺塩瀬帯 千鳥、中央は弁柄色有栖川文帯、右は濃緋槍梅に光悦寺垣塩瀬帯。

お持ちの着物に合わせた二つ目の帯は冒険して「アイボリー帯モンドリアン」なんていかがですか

来年、8月28日から9月2日まで追分の油屋で「十六夜キモノ展 番外編」を初めて催します。

こちらも乞うご期待ください。

ルーサイト・マーケットin伊勢丹の2週目はこう変わりました。

右は清水寺の見事な紅葉が描かれた九谷焼徳利。

売れたところから入れ代わっています。

料亭で使われていた30年から40年前の器。料理が映えます。

毎年好評のbeau coupのバッグたち。食器売場にもかかわらず、毎日売れてます。

23日までルーサイトは新宿伊勢丹にいます。10時から20時までやってますので是非お越しください。